「現場の声をカタチに」──左官材開発77年、日本化成の挑戦と信頼の技術

1948年の創業以来、左官材のトップランナーとして歩んできた日本化成。スタッコ 調の壁材から始まり、プレミックス材料や 仕上げ材 に至るまで、時代とともに職人の声に寄り添いながら製品開発を続けてきました。今回のインタビューでは、関西支社の森田氏が30年の社歴を振り返りながら、看板製品「ハイフレックス」や、注目の仕上げ材「デコリエ」「イタリエ」「シュークル」などの背景にある開発秘話や現場での使用感を語ります。また、アンコールワット遺跡修復や震災対応といった社会貢献活動にも触れ、日本化成の理念と責任あるものづくりの姿勢が明らかに。下地 から仕上げまでトータルに提案する同社の取り組みは、職人だけでなく、住まいづくりに関わるすべての人に新たな視点と信頼をもたらします。

企業紹介

日本化成株式会社

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目3-22 ハイフレックスビル

代表取締役社長 廣瀬 隆

1948年8月2日創立以来 現場の声に基づく製品開発を行い、

品質と信頼を第一に施工提案をさせて頂いております。

時代や環境が変わっても、当社の理念「お客様第一」は変わることはありません。

ゲスト講師紹介

日本化成㈱ 関西支社 支社長 森田耕次(もりたこうじ) 奈良県出身 昭和40年生まれ 大学卒業後、証券会社に勤務し30歳の時 日本化成㈱に入社 関西支社、関東支社、関西支社中部営業所に勤務し、現在大阪営業所勤務 関西支社の担当エリアは、浜松市以西(北陸、中部、関西)岡山、四国迄を営業 範囲としています。

森田氏の経歴と日本化成の営業体制

神谷:まず、稲熊さんから、森田さんのご紹介をお願いいたします。

稲熊:すごくフットワークが軽く、気さくなイメージ。今回も、緊張せず依頼できた。

神谷:ありがとうございます。それでは、森田さん、自己紹介をお願いいたします

森田:現在、関西支社で仕事をさせてもらっています。関西支社と言っても、皆さんのイメージは大阪というイメージかもわかりませんが、営業範囲で言いますと浜松から北陸、近畿を含めた関西、岡山、四国、一部山陰までがエリアです。

森田:当然私一人でこれをやっているわけではなく、私の元に部下が7人いまして、各々が各エリア担当という状況です。昨年の8月までは、名古屋を拠点にしてやっておりました。大阪のメンバーが若くなりましたので、拠点を大阪に移したということです。

森田:私は、大学卒業して証券会社に勤務していましたが、30才で日本化成に入社し今年で30年目になります。この9月で還暦を迎える年になりました。先ほどフットワーク軽いと言ってもらって非常にありがたいのですが、最近フットワークも重くなってまいりました。若い頃は頻繁に現場にお邪魔し、ゼネコンさん、左官業者さんと知り合い、建材店さんも含めて、いろんな形で皆さんとお会いする機会があり現在に至っています。なかなか深いところまでお話しできるかどうか分かりませんが、私の知っている限りお話しさせてもらいますので、よろしくお願いいたします。

神谷:はい、どうもありがとうございます。30年間の社歴の歴史をお聞きしたいなと思いますが、まず日本化成さんのご紹介で、日本化成ってどういう会社なんですかね。

森田:今年で77年目を迎える会社です。左官材からスタートしております。当初は、スタッコ 調の壁材、セメントの混和材からスタートし、その後1965年頃からプレミックス材料の製造販売を開始しています。その中でタイル工事材、改修工事材、数年前から仕上げ材等、新製品をどんどん投入しています。

森田:1948年当時、福岡建材工業という社名でスタートしております。そこから広島、岡山、大阪、名古屋、東京、札幌まで日本全国に展開しています。

森田:営業は名古屋で2名、大阪で5名という人員で営業を展開しています。最近、見かけないなぁなんていう声も聞いたりしますが、そこはちょっとご容赦いただきたくお願い申し上げます。

神谷:主な販売先はどちらになるんですか。

森田:代理店制度を引いていますので、主な販売先は建材店になります。私どもの工場は九州と関西、関東2つ、4拠点の工場で全国に製品を供給しています。

日本化成の主力製品と製品開発の背景

神谷:先ほど仕上げ材を言われましたが、種類はどういうものがあるのでしょうか。

森田:仕上げ材はですね、正直色々あるのですが、最近皆さんの目に留まってるであろうと思うのがデコリエという製品ですかね。

神谷:デコリエ?

森田:コテ押さえ仕上げ材です。これは職人さんから要望をいただいて、当社で作るようになったんですけど、他社に同様の海外製品があるのですが、日本化成で作ればどうだという話があり:日本の規格にあった製品として作ったのがこのデコリエという製品であります。

神谷:日本化成であれば、ハイフレックスがすごくロングセラー商品で有名なんですけど、やはりハイフレックスも現場の職人さんの声を聞いて作られたのか、現場の職人さんの要望で商品を作られることが多いんでしょうか。

森田:そうですね。ありがとうございます。もともと現場の職人さんのお困りごとや不都合を解決すると言ったことが根底にあります。当時の製品は、吸水調整材として塗布する場合、完全乾燥後(翌日)でしか次工程に移れませんでした。ハイフレックスに関しては、数時間後(当日)次工程に移る事が出来た上、接着性も抜群に安定していたことから、現場の方々にご評価いただき、現在に至っております。

神谷:一般ユーザーさんは、ハイフレックスの名前は知らないけど、必ず自分のところの住宅ですとか住んでるところには使っているわけですよね。

森田:そうですね。今の住宅で言いますとモルタル塗りが少なくなっていますが、例えば 巾木(基礎巾木) の補修を行う前のコンクリート面や、タイル下地、タイル張付の際の下地に塗布して使用する材料なんですね。

神谷:なるほど。

森田:これはですね、このハイフレックス自体で物をつける効果というのはなくて、コンクリート に モルタル の水分が吸われすぎることで接着がうまくいかないケースが一般的にあるんです・・・。

神谷:はい、接着不良という言い方をされますね

森田:吸水調整材というのはコンクリート面にモルタルの水分が吸われすぎないようにするもので、塗り継いだモルタルがいい状態で硬化する。だから接着力が高まるという概念。また、モルタルに混和することにより、モルタル自体の接着力も向上します。

神谷:なるほど。一般ユーザーさんのタイルの下地ですとかそういうものには必ずハイフレックスが使われる可能性が高いっていうことですか。

森田:高いです。ただし今はタイルを貼るケースで、弾性ボンドで下地を作るケースがあるので、その場合は使用されません。

神谷:稲熊さん、今までの日本化成さんの創業から、あとは主力商品のハイフレックス、仕上げ材のデコリエというふうにお話がありましたけど、ここまでで何か追加で聞いてみたいことがあれば、稲熊さんお願いします。

稲熊:そうですね。それこそデコリエが出る以前っていうのは、下地材 っていうイメージがかなり強いですけど、自分なんかは。そのデコリエ辺りから仕上げ材に力を入れ出してきたっていう認識ですかね。

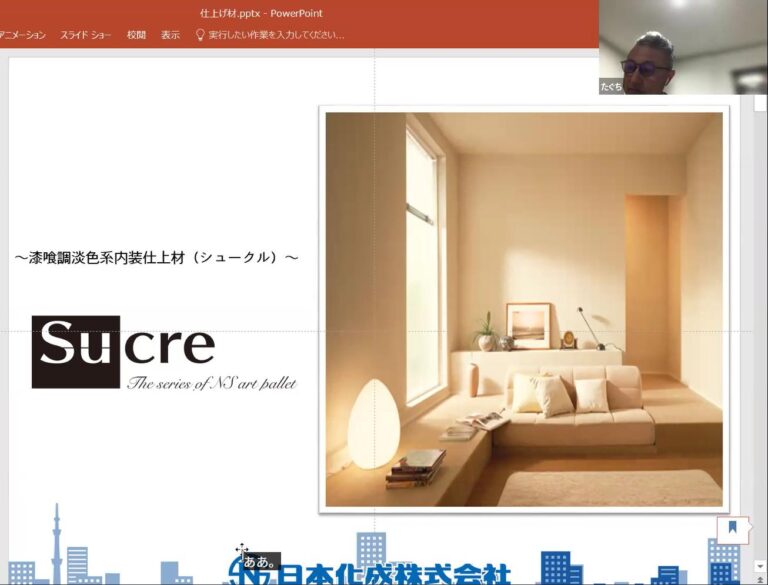

森田:それ以前より有りましたが、主力でやってたわけでもなかったので、フジワラ化学さん、四国化成 さんの陰に隠れていたところはあったかも分かりません。よく当時出たなと覚えているのはシュークルっていう消石灰をベースにした仕上げ材シュークルです。シュークルって砂糖っていう意味です。

森田:白ベースでちょっと淡色の塗り壁材ですね。押さえ仕上げではないのですが・・・・ちょっと見ていただきましょうか。

神谷:どうぞ。

森田:漆喰調単色系内装仕上げ材になります。これ映ってますかね。

神谷:シュークル、製品開発のところが映ってますね。

森田:これは以前より販売していました。

漆喰 とは言っても漆喰調っていう感じで、ふ海苔の匂いがするので、好まれる方は天然素材のイメージをしっかり持っていただいて、使っていただいていました。

神谷:これは 自然素材 、天然素材で、ふ海苔というふうに今言われましたけど、ふ海苔の匂いってどんな匂い?

森田:口で匂いを言うのは難しいですね。知っておられる方はすぐわかると思いますが、ちょっと臭い匂いですね。固まってからはそんな匂いはしませんけれども。

神谷:硬化するときに、半乾きのときにちょっと匂いがするっていう。

森田:そうですね。ツノマタノリですね。

神谷:ありがとうございます。田口さん、そのツノマタノリの匂いって体験されたことあります?

田口:それは左官屋でしたら、誰しもが必ず体験している。いい匂いって思われる方もいれば、臭いって思われる方もいらっしゃいますね。

神谷:乾く途中にちょっと臭い匂いというか、変わった匂いがするのが、ツンとしない匂いがするのが、天然素材の一つ特徴でもあるというふうに解釈してもいいんでしょうかね

森田:化学ノリではなくて、本当の漆喰を使われている方がいれば、それに近いように思っていただけるっていう雰囲気であったように記憶しています。

森田:あくまでも漆喰みたいと思ってもらえるイメージがある製品ですね。

神谷:シュークルと漆喰の違いっていうのは材料だけですけど、施工性とか、あと性能で吸湿とか、調湿とか、そういうことで違いがあるんでしょうか。

森田:当然、吸放出性能も高いです。ただし施工厚さが1ミリ程度なので。

神谷:1ミリぐらい薄いんですね。

森田:よく言われているのがマンションで、クロスからシュークルに変えた事で、部屋干しした時の湿度の状況が変わったね、なんて言ってもらえるケースはありました。

神谷:マンションの改修のお話がありましたけど、これはビニルクロスの上にそのまま塗れるのか、それともビニルクロスを一回剥がしてから塗るのか、その辺はどうでしょう。

森田:フィラー 下地材としてフィラーエースという材料がありまして、それをビニルクロスの上に塗っていただいて、短時間で乾燥硬化しますので、その上からシュークルを塗り付けるという形になります。

神谷:ビニルクロスの上からシュークルを塗るときは、日本化成の下地材をまずクロスの上に塗ってからシュークルを塗るという。そうすればクロスとは全然違う調湿効果が体験できるという、解釈でよろしいでしょうか。

森田:やはり塗り壁材というのは、その効果が高いというのを正直思います。

神谷:ありがとうございました。

森田:もう一つはイタリエという製品です

神谷:イタリエは磨きの仕上げ材ですね。これはデコリエに引き続き出した製品です。一色で半練り状になっていまして、いろんな仕上げ方をされるんですが・・・、これはたぶん沖縄の結婚式場ですかね。使われています。日左連のカレンダーに載っていたと思います。

神谷:もしもご迷惑じゃなければ、シュークルとこのイタリエのパワポの資料をいただきたいなと思う。ブログに掲載したい。このイタリエはすごく雰囲気のある磨きの材料ですね。

森田:そうですね。製品は白色なんですよ。そこに液体顔料を入れていただいて、3%上限になりますけどもね。職人さんの力を借りて、仕上げて頂いているのが現状です。

神谷:素晴らしいですね。綺麗ですね。

森田:こういった形のものがやはり最近の仕上げのトレンド。デコリエ、モダナといった金銀銅とか色々あるんですが、こういったものが一般的に出やすい状況があると思っています。職人さんの施工の仕方によって同じ材料を使いましても、みんなが同じ仕上がりになるのではなくて、職人さんの技術で、オンリーワンの仕上がりとなります。

森田:職人さんの能力の範囲の中で、いろんな仕上げを作ってもらえるので、非常に面白いというふうに思っております。

神谷:ありがとうございます。シュークル、イタリエ、デコリエという3つの商品は、ユーザーさんにすごく関心が高くなりそうな商品なので、どうもご紹介していただいてありがとうございます。最後にですね、日本化成というのは社会貢献活動で、アンコールワットですとか東日本大震災ともされるし、社会貢献活動のことが1点と、あとはベランダの防水の補修で、その時はベランダの今あるものをすべて剥ぎ取って撤去して施工するのかどうか、その2点だけ、社会貢献活動とベランダのことをお聞きしたいんですが、まずベランダの方からでよろしいでしょうか。

森田:どうぞ。例えば、塗膜防水材の上からモルタルを塗れるのかと言われますと、基本的には柔らかい下地の上に固いものを塗ることなりますので、当社としては取ってくださいというのが前提になっています。ただし、他メーカーさんでその塗膜を固める プライマー を販売されているところがあって、モルタルを塗られるケースが、現実的にはあると思います。

森田:但し、私たちメーカーは、3年4年良ければいいわっていう感覚で捉えられないところがあります。リスクを回避する意味では取っていただく方が良く、その後色んな改修方法で既存の上から施工されるケースが非常に多いと思います。それは既存の仕上げ材が下地としっかりくっついているのが前提です。仕様の問題と工期の問題で直接施工されるケースは、仕上げと下地がしっかりとくっついていない中でやりますと、目先はきれいにいくと思いますが、5、6年でめくれ上がってきたっていうような話もよく聞きますので、取っていただいて、取り切れないところはカチオン系製品で施工いただけたらいいんじゃないかと思っております。

神谷:ありがとうございます。貴重なご意見だと思います。続いて、社会貢献活動のことに関して何かお伝えいただければと思います。

森田:社会貢献ですか。ホームページによく載っているのは、アンコールワットの遺跡修復プロジェクトに参加した時期がありました。これは日本国政府のアンコールワット遺跡救済チームというのですが、そこにハイフレックスとボンドセメントという左官材を、2010年までずっと無償提供しておりました。

神谷:無償提供

森田:中央研究所の技術員が現地の施工される方に、施工指導といいますか、そういう形を続けてきまして、日本国政府アンコールワット遺跡救済チームの30周年記念ということで、感謝状が届きました。

神谷:ありがとうございます。

森田:業界的に認知度を上げようということで、テレビコマーシャルをスタートさせた時期がありました。

森田:こんな会社に入社したいな、こういう仕事やってみたいな、と思ってもらえるように、実際の職人さんに出ていただきました。更に、業界の皆さんが非常に好きなゴルフです。鈴木愛プロのスポンサーをやっておりまして、左肩袖のところに日本化成と社名を入れてもらっています。

森田:東日本大震災の時に、河北新報社というビルだけが残ったと、よくニュースでやってたんですけど

神谷:東北で一番の新聞社ですね。

森田:その建物が、無傷で残ったという話があったんですね。うちの材料を使ってもらっているということなんですけど。どういう施工法だったかと言いますと、ベースネット工法と言いまして、ネットでタイル張付材と下地を連結させる工法です。その工法のおかげで、実際車とか色々なものが流れてぶつかったんですけど、剥落防止に役立ったということを、河北新報社様からも言っていただきました。また、そういう工法を提案できたということとか、業者の皆さんに理解いただいて、それを推奨していただくことが出来たのがよかったんじゃないかなと思っております。

神谷:どうも。ありがとうございます。それでは参加者の方のインタビュー、ご質問いただきたい。

生田:そうですね。商品自体はちょこちょこ使わせてもらってることがあったんですけど、スポンサーのお話だったり、社会貢献事業っていうことは全然知らんかったもんで、それはまた新しいことを知れた。

神谷:ぜひ現場で生田さんの営業トークとして、日本化成社会貢献事業と、あとは河北新報社のビルの話を是非してください。お願いします。続きまして、何かご質問ご感想あればお願いします。

間宮:そうですね。私も御社の製品、ちょこちょこ使わせてもらってるんですけど、やはりハイフレックスとかポリマーミックスとか、その辺をよく使わせていただいてるんですが、先ほど仕上げ材、3種類ほどご紹介していただきましたけど、これから日本化成さんとしては仕上げ材のほうも、いろいろ出していこうという感じなのか、それとも職人さんの希望を聞きながら、どんな感じになるのか。

森田:そうですね。下地から仕上げ迄トータルでご提案していけたらと考えております。また、今後の大きな取り組みの流れだけをちょっと簡単に言わせてもらいますと住宅着工戸数が減少している中で、私の入社当時100万戸前後から現状70数万戸になってます、2050年には50万戸を割り込むというのが新聞記事になっている状態です。ただリニューアル工事は、相変わらず右肩上がりで伸びていっている状況です。

森田:そのリニューアル工事は、ほぼ、 RC造 の建物が対象になっているということもありまして、仕上げ材も含めた改修工事材、そちらに力を入れていかないといけないなと考えております。当然仕上げがあるのでそこに仕上げ材が一つのアイテムとして当然入ってきますが問題は仕事があっても人材不足の問題があると思います。ですので、工期短縮で省力化できる製品。例えば今お話しいただいたポリマーミックス一つとりましても、次工程に行くまでに、カタログ上で言いますと、夏は1週間、冬は2週間という工期が必用ですが、翌日に仕上げができる速硬タイプの材料、速硬、なおかつ速乾ですね。そうすると、塗料であっても溶材系であっても、貼り物であっても工期を短くできる。そういう材料を中心に皆さんにご提案したいと考えております。

神谷:それでは田口さん、ご質問ご感想あればお願いいたします。

田口:そうですね。私は全然知らなかったんですけど、今日初めて気が付いたというか、ハイフレックス、業界最大手というか、誰もが知っているハイフレックス。左官屋だったら誰でも知っているハイフレックスという商品が、昭和44年に発売で、56年経った。私と全く生まれが一緒だというのは、すごい商品だなと思って、改めて感心していました。僕らの左官業から言うと、やっぱり日本化成というと縁の下の力持ちというか、あって当たり前というか、箸とか茶碗みたいな感覚でいるんですね。とにかく無くちゃ困るみたいな。ほぼ 補修材 、下地材 というと日本化成一択なので。その中で今、デコリエぐらいしか触ったことがないですけど、イタリエ、シュークルも触ったことがないですけどもこれパーセンテージで言うと、どれぐらい仕上げ材が出てるんでしょうか。

田口:我々の業界で言ったらキングメーカーですけど、一般のお客さん、エンドユーザーには、なかなか認知されないところはありますもんね。我々はとっても助かってますし、一番信頼のおけるメーカーだと思います。

森田:ありがとうございます。皆さんの力で広がっているところもありまして、いろんなハイブランドの店舗とかに使われているケースが多いのと、一般の住宅のキッチンカウンターの立ち上がりですかね。そういうところが非常に多いのかなというふうに思います。そういう流れもあって、ハウスメーカーさんなんかはそれをクロスでやられているケースもあったりします。クロスはみんな同じ模様なので、飽きるっていうふうにはよく言われます。

田口:結局はその改修に適したもの、下地はこういうもんだっていうのを、どんどんこうやっぱり売っていくっていうのが、日本化成なんでしょうね、きっと。今もこれからもたぶんそのような気はします。

神谷:続きまして稲熊さん、ご質問ご感想あればお願いします。

稲熊:最近、外壁とかで意外とモルタル仕上げが多くて、使い勝手がいいのでポリマーミックスでやることが多いですね。ポリマーミックスの10番を2回塗りとか。そうしたときに一応あれ仕上げ材じゃなく下地材なんですけど、どのぐらい持つものなんですかね。撥水とかは当然したとして。

森田:基本的に下地調整塗材という位置づけになっています。JIS規格の問題がありまして、当然私たちの材料というのは仕上げに至るまでの下地調整塗材がメインなので、JIS認証を取得しております。よく聞かれると思うのはC-1とかC-2とか、CM-1とかCM-2ってあるのですが、規格に準じた形です。ただし、もっと単純に考えますと、昔現場で砂、セメントに保水材など、色々なものを混ぜてセメントモルタルとして下地にされたり、押さえることで仕上げにされたり、発想は一緒じゃないかなと僕は思ってます。ただし何かあったときは、皆さん、やはり昔と違って雰囲気では通じなくなってきています。一般の施主の方も調べられますので、下地調整塗材を仕上げに使ったら、よろしくないんじゃないの?なんて、会話になったときに辛いのかなっていうふうに思います。

稲熊:そういうことですね。ものとしては別にそんなに弱いとかそういうことでもない?

森田:ないです。ただし、カタログの適用仕上げを確認いただくことが将来的なリスクを下げることにつながると思います。

神谷:阿賀グローバルさん何かご質問ご感想あればお願いします。

阿賀:はい。ハイフレックスとかフロアハードはずっと使わせていただいておりますけども、仕上げ材で、デコリエはもうかなり何年か前に発売した、業者向けに行ったことはあるんですけど、実際の現場になかなか結びつかないですけど、イタリエとかシュークルとかは初めて聞きました。イタリエなんか見るとこれから面白い材料になっていく。もう何年か前から出てるんじゃないかもしれませんけども、私にとっては初めてで、これ興味あるなと。

神谷:最後に伊藤さん何かご質問ご感想あればお願いします。

伊藤:ハイフレックスについて、2つ質問をさせてください。最初の質問なのですが、中に混ぜて使うケースと、塗るケースがあるようですが、使われる割合としてはどちらが多いですか。

森田:時代の流れとともに、昔は混入する機会が多かったのですが、今は一材化製品と言いまして、既に再乳化粉末樹脂を工場でプレミックスしていますので、現場で混ぜるケースは極端に減っています。吸水調整材として塗布するケースがほとんどじゃないかなというふうに思っております。

伊藤:2つ目の質問なんですが、今ウェブサイトを拝見していて、適用下地という項目があります。コンクリート、モルタル、PC版、ブロック、ALCパネルと5つございますが、吸水調整材として塗るときに、それぞれコツとか、こういうふうに使ったほうがいいですよ、みたいなアドバイスがあればお願いします。

森田:ありがとうございます。基本的にこのハイフレックスというのは18リッターの缶に入ってまして、これを原液で使うわけではなくて、まず5倍に希釈していただくというのが前提になります。ハイフレックスが1に対して水が4の割合で5倍希釈液ですね。それを刷毛で塗っていただくのですが、その時に放置すると、塗布した面にホコリがついたりすると上に塗るモルタルとの接着不良を起こす場合がありますので注意が必要です。モルタルを塗り継ぐタイミングですが、塗布面を手で触ってみてベタベタ感があれば、モルタルを塗り継いでいいよという判断になります。ただし、手に水分がつかないのが条件です。夏場ですと1時間ぐらい、冬場は水分の飛びが遅くなりますので、状況に応じて変わります。尚、ハイフレックスを塗布する下地面の脆弱層の除去や清掃は必要です

森田:先ほど言いました5倍希釈液というのが何故いいのかというのは、過去の試験データから考えると、5倍希釈液の効果が一番です。例えばハイフレックスの事を接着材と呼ぶ方がまだ少なからずいらっしゃいまして、変な例えですが、ボンドのように沢山つけた方が、良くくっつくんじゃないかとの感覚で、原液で塗られる方がいらっしゃるんですね。原液で塗ると剥離の原因になりますので、やめていただきたいです。

伊藤:基本的には下地がいろんな素材で変わっていっても、プライマーを塗る作業とか希釈の割合とかは特に気にしなくて、一律で大丈夫だということでよろしいでしょうか。

森田:はい。すいません、ひとつ言い忘れました。ALCパネルやブロックは、吸水の多い下地です。この場合は2回塗りになります。それ以外はすべて1回塗りです。

伊藤:わかりました。ありがとうございます。

神谷:長い時間どうも森田さんありがとうございます。最後に田口さんに締めて頂けますか?

田口:森田さん、長い時間お付き合いありがとうございました。業界としてもですね、先ほど申し上げたように、信頼のブランドということで、我々はとても頼りにしているメーカー、新入社員も増やしていただいて、益々発展して頂きたい。今日はいろんな話を聞かせていただきまして誠にありがとうございました。また一緒に飲みましょう。

森田:どうもありがとうございます。

神谷:皆さん、ありがとうございました。

編集後記

如何でしょうか?

「ハイフレックス」という言葉に馴染みのある職人の方も、はじめて耳にする一般の方も、日本化成の想いと歴史に触れていただけたのではないでしょうか。

現場の声に耳を傾け、時代の変化に応じて製品を磨き続ける姿勢。そして、アンコールワットへの支援や震災復興への貢献には、企業の本質的な使命感が表れているように感じました。

目には見えなくとも、確かに私たちの暮らしを支える力。そんな存在が「日本化成」なのかもしれません。

この記事に関連する「良くある質問」一覧

-

質問: ハイフレックスとはどんな材料ですか?回答: 日本化成が開発した吸水調整材で、コンクリートやモルタル下地の水分を適正に保ち、接着不良を防ぎます。基礎巾木やタイル下地など幅広く使用されています。

-

質問: 使用する際の希釈方法は?回答: 原液ではなく水で5倍に希釈して使用します。希釈率を守ることで最も安定した効果が得られます。

-

質問: 適用できる下地は何ですか?回答: コンクリート、モルタル、PC板、ブロック、ALCパネルに対応します。特にALCやブロックなど吸水性の高い下地は2回塗りが推奨されます。

-

質問: 施工時の注意点はありますか?回答: 塗布後にホコリが付くと接着不良の原因になります。塗布面を触ってベタつきが残る状態でモルタルを塗り継ぐのが適切です。

-

質問: ハイフレックスは接着剤として使えますか?回答: 接着剤ではありません。あくまで吸水調整材であり、下地とモルタルの接着を安定させる補助的な役割を持ちます。